國內飼料原料尤其是玉米豆粕一直受制于國外進口。近兩年來,時常出現玉米豆粕貨源緊俏,價格高企,飼料企業難以為繼。為了生存和發展,飼料企業紛紛尋求玉米豆粕的替代原料。與此同時,農村農業部畜牧獸醫司也頒發了“關于推進玉米豆粕減量替代工作的通知”。未來,玉米豆粕替代將成為“新常態”。那么,玉米豆粕如何替代?替代后如何解決適口性、消化率以及腸道健康方面存在的問題?如何應用玉米豆粕替代后的營養解決方案?上海美農一直踐行“產品領先、價值服務、伙伴成長”的價值主張,努力為客戶創造價值。基于此,上海美農聯合飼料行業信息網、塞爾傳媒、牧業前沿于4月12日19:30進行聯合直播,邀請上海美農技術服務總監唐明紅先生進行《玉米豆粕替代原料的深入應用及其營養解決方案》的專題分享。

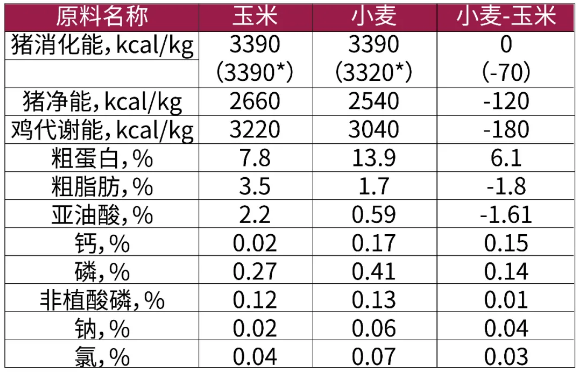

在報告開篇,唐博士提到:雜糧和雜粕是比較常見的玉米替代原料。雜糧主要有小麥、大麥、高梁、豌豆、稻谷和糙米、木薯;雜粕主要有棉粕、菜粕、葵花粕、花生粕、DDGs、胚芽粕、芝麻粕、亞麻籽粕。雜糧存在的缺點是亞油酸含量低;生物素、膽堿利用率低;缺乏玉米黃色素;粘度大,代謝能低。而雜粕的缺點是氨基酸的消化率低、限制性氨基酸含量偏低、氨基酸間的均衡性差、抗營養因子含量高。隨后,唐博士分別講述了小麥、大麥、高粱、稻谷在飼料中的應用,重點分析了其與玉米常規營養成分的比較和應用要點,并提出了美農配方建議方案(觀看直播解鎖配方方案)。 采用小麥作為替代原料時,要注意的是少量使用時,小麥豬消化能接近于玉米,雞代謝能低于玉米;大量使用時,由于受非淀粉多糖抗營養作用的影響,可利用能量低于玉米;粗蛋白含量高于玉米;亞油酸含量明顯低于玉米,禽類飼料需要補加;鈉、鉀、氯含量高于玉米,配方設計時應予以考慮;大部分的氨基酸含量高于玉米,但在小麥大量添加時,消化率受明顯影響;小麥非淀粉多糖含量高于玉米,其中可溶性木聚糖容易引起稀軟便和“糊肛”;大部分維生素含量高于玉米,但部分維生素利用率低,特別是生物素。

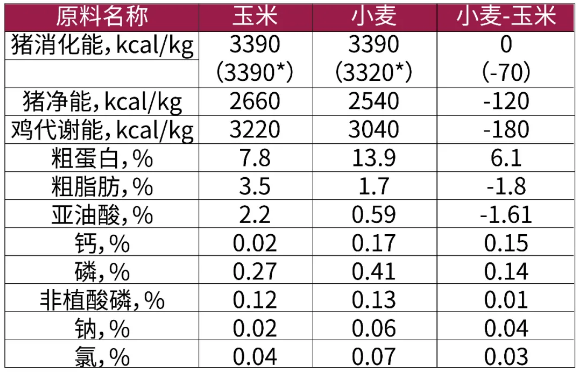

采用小麥作為替代原料時,要注意的是少量使用時,小麥豬消化能接近于玉米,雞代謝能低于玉米;大量使用時,由于受非淀粉多糖抗營養作用的影響,可利用能量低于玉米;粗蛋白含量高于玉米;亞油酸含量明顯低于玉米,禽類飼料需要補加;鈉、鉀、氯含量高于玉米,配方設計時應予以考慮;大部分的氨基酸含量高于玉米,但在小麥大量添加時,消化率受明顯影響;小麥非淀粉多糖含量高于玉米,其中可溶性木聚糖容易引起稀軟便和“糊肛”;大部分維生素含量高于玉米,但部分維生素利用率低,特別是生物素。

大麥在飼料中使用時要考慮到大麥的籽粒是畜禽的精飼料,飼用價值相當于玉米的85%,無氮浸出物含量多;脂肪含量較低約為2%~3%,因而飼喂肥育豬能獲得優質硬脂胴體,并改善豬肉風味;大麥煙酸含量比玉米高出兩倍多,對家畜生長發育十分重要;大麥因含粗纖維高,能值低,不宜用作仔豬飼料原料;大麥在蛋雞粉料中不可粉碎過細,否則易“粘嘴”和挑食,建議用于蛋雞料時使用3.5mm~5mm篩孔的篩片。

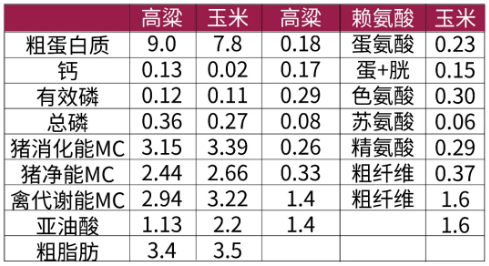

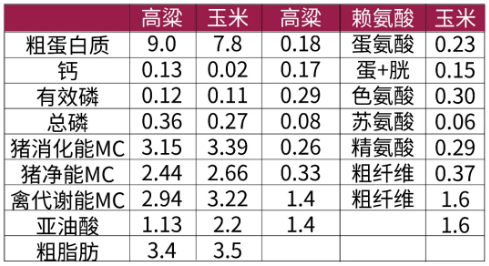

高粱與玉米的營養成分比較(%)

在使用高粱時,要注意單寧和氨基酸平衡與蛋白質消化的問題。另外,使用稻谷(陳化)時需添加外源淀粉酶,克服稻谷存在的不足,提高淀粉消化率,挖掘潛在營養價值。

玉米豆粕替代注意事項

接下來,唐博士簡述了玉米豆粕替代后的注意事項。使用小麥、大麥替代玉米后,飼料顆粒變硬,要注意調整大料配比和環模壓縮比;飼料顏色可能會發生變化,需要跟客戶或養殖戶做好解釋工作;使用量要逐步增大,飼料注意過渡;注意適口性,嚴格控制最大添加量;調整調質溫度、調制時間和蒸汽量,提高淀粉的糊化度;調整粉碎粒度,提高制粒后的熟化度;加強品控,防止原料批次間質量出現太大差異;注意霉菌毒素,尤其副產物原料霉菌素往往偏高;避免出現稀軟便、糊肛、臟蛋、生長減慢、蛋個變小、飼料報酬降低等問題的出現,需要采取有效的配套方案。

玉米豆粕替代的配套方案

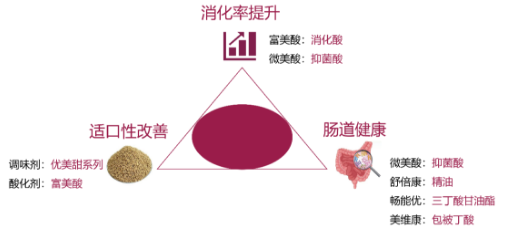

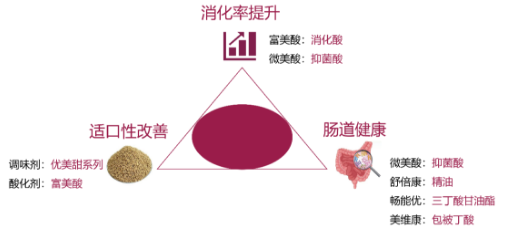

最后,唐博士就大家比較關心的玉米豆粕替代后的適口性、腸道健康等問題進行了解答并提出了美農解決方案。添加酶制劑、酸化劑可以提高消化率;對于適口性問題,稻谷、大麥脫殼可以提高適口性,稻谷、豌豆膨化可以改善適口性;添加調味劑、食鹽、油脂、酸化劑可以改善雜糧雜粕日糧的適口性。對于腸道健康問題,雜糧雜粕由于存在粘度大或消化率低的缺陷,會導致食糜在腸道內停留時間過長,引起腸道菌群失衡,有害菌過度增殖,腸道健康受到影響。精油、單寧酸、抗菌肽、抑菌酸、葡萄糖氧化酶、腐殖酸鈉、丁酸鈉、微生態等等,對于維護腸道健康,調節菌群平衡都有較好的效果。上海美農從全程營養出發,針對玉米豆粕替代后的適口性問題、消化問題、腸道健康問題提供相應的解決方案,以此提升替代后營養物質的消化利用和飼料飼喂效果(見下圖)。

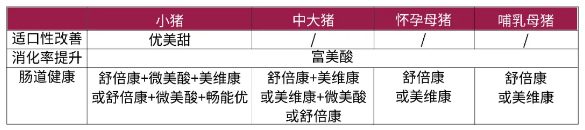

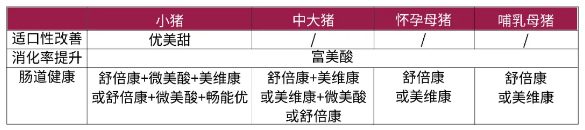

針對不同的品種、不同階段,美農提出了具體的解決方案:

玉米豆粕替代美農建議方案-豬

玉米豆粕替代美農建議方案-雞